「開運願って 西陣の節分行事」

西陣に学ぶ traditional culture, art, history and technology.

一層寒さが厳しくなりましたが、今年も2月1日・2日には、京都のあちこちで福を呼び込む節分行事が行われ、神社仏閣が建ち並ぶ西陣界隈でも「節分会」や「節分祭」で賑やかになります。

今回のコラムでは、そんな個性豊かな西陣の節分行事の一部をご紹介します。

節分とは?

節分とは、「季節を分ける」との意味もあって、季節の分かれ目と言われる立春・立夏・立秋・立冬の前日を指す言葉です。

私たちが豆まきなどで親しんでいる2月の節分は立春の前日で、毎年必ずしも「2月3日」とは限らず、今年(2025年)は2月2日になります。

立春は、二十四節気の1つで「春のはじまり」を表します。にしZINEのコラムでも節句や暦を紹介していますが、二十四節気とは、1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けて季節を表現する名前をつけたものです。

春分、秋分、冬至などが馴染み深いですね。

節分に何をする?

古来、中国では季節の変わり目に邪気が生じると信じられており、それを払うための「追儺(ついな)」という行事が行われていました。

その行事が伝来し、平安時代頃に日本でも広まり、現在の「節分」になったと言われています。

「魔を滅する=魔滅(豆)」をまいたり、鬼が嫌うとされる柊や鰯の頭を飾ったり、特に関西では年神様がいる方向を向いて黙って恵方巻(太巻き)を食べることなどが受け継がれています。

大寒から立春となる節目に、鬼に豆をぶつけ、邪気を追い払い、縁起の良いものを体の内に取り込み、無病息災を願うものなのでしょう。

西陣エリアの節分会・節分祭①【釘抜地蔵(石像寺)の節分会】

釘抜地蔵は、819年に弘法大使空海が創建したと言われる寺院で、地元では「釘抜さん」と呼ばれて親しまれています。

人々を苦しみから抜き取るお地蔵様ということから、元々は「苦抜き(くぬき)地蔵」でしたが、16世紀半ばから現在の通称「釘抜地蔵」と呼ばれるようになりました。

由緒書きによると、両手の痛みに苦しんだ商人が治癒を願ったところ、夢に地蔵尊が現れ、「この度の痛みは常の病にあらず、前世に人を怨み、人形の両手に八寸の釘を打った呪いと罪のためだ。その釘をぬいてやろう」と、人形に刺さっていた釘を抜き取りました。

商人が目覚めると、両手の痛みは消え、寺に赴くと、地蔵の前に血に染まった二本の八寸釘があったそうです。

そんな言い伝えから、釘抜地蔵の絵馬は特徴的であり、2本の八寸釘と釘抜きを取り付けた縦30センチ、横20センチの大きさで、「御礼」と書かれています。願いが成就し、苦しみが抜けた後にお礼として奉納するのが習わしとのことです。

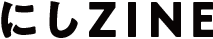

そんな釘抜地蔵の節分行事には、どんど焼き、厄除けだるまの授与、甘酒と焼き芋の接待があります。

厄除けだるまは手のひらにのる程のかわいらしい姫だるま。そのだるまに数え年と性別を書いてもらって、家の中の目につくところに置くと、だるまが代わりに厄を受け取ってくれると考えられています。

この厄除けだるまは、1月から2月いっぱいまで授与されています。

また、釘抜地蔵には接待場があり、夏は冷たく冬は温かいお茶が用意されているのも嬉しいです。住職によると、その昔お参りの方や地域の西陣織の織り子さんたちの休息場所になればとの想いではじめられたそうです。

とてもあたたかい雰囲気のあるお寺で、特に節分会は多くの参拝者で賑わいます。

西陣エリアの節分会・節分祭②【法輪寺(だるま寺)の節分祭】

法輪寺は、江戸時代の享保12年(1712年)に、萬海和尚が建立したと伝わる臨済宗妙心寺派の寺院で、約8000体のだるまがあり、通称「だるま寺」と呼ばれています。

だるま寺の節分祭は、戦後の復興を祈願して起き上がり達磨を奉安し、達磨大師の九年面壁(くねんめんぺき・目的のために辛抱強く粘り抜くことのたとえ)の精神にあやかり、「新たな年を、どんなことがあってもくじけず、めげずに頑張ろう!」との心から始まったということです。

境内に設置される大きなだるまは、参拝者による願い札が貼りつけられ、次の節分祭まで納められます。

また、住職によるだるま説法、障がい者の方々が作られた「だるまさんクッキー」や作品の販売、庭園公開、だるま焼きの販売などが行われ、境内は多くの参拝者で賑わいます。

奉納料、御灯明、お線香の一部は、昨年に引き続き、令和6年能登半島地震義援金に当てられます。

だるまさんで彩られた境内で厄除け開運を祈願して、達磨大師不倒のこころで一年を力強く暮らしましょう!!

西陣エリアの節分会・節分祭③【御霊神社の節分】

こころしずめのお社 御霊神社は「ごりょうさん」の名で親しまれています。

豊かな森に囲まれ「応仁の乱」発祥の地とされる神社です。節分には、こちらも多くの参拝の方で賑わいます。

御霊神社の節分では、神社門前の柊と春の訪れを告げる梅を一枝合わせた「ひいらぎ飾り」が福豆とともに授与されます。

一月下旬ごろから2月1日までは社務所で、2月2日は特設テントで授与されるとのことです。

神社では午後七時より神事、古神札のお焚き上げが斎行され、境内では、年越しそば、甘酒、厄除けぜんざいなどの出店も予定されています。

拝殿では御霊太鼓の奉納の後、「鬼は外、福は内」の掛け声に合わせて神職らが福豆をまき、金棒を持った赤鬼や青鬼も登場。毎年御霊神社の節分は大盛り上がりです。

年男、年女、厄年の方は豆まきのご奉仕も受付されています。厄祓のご祈祷と豆まきで無病息災、家内安全を願いましょう。(受付は1月31日まで)

ご紹介した節分会・節分祭の開催日時

釘抜地蔵(石像寺)節分会

日時:2025年2月1日(土)・2日(日)

7:00~19:00(厄除けだるま授与 8:00~19:00)

※厄除けだるまの授与は1月~2月いっぱいまで行われます。

所在地:京都市上京区千本通上立売上ル花車町503

法輪寺(だるま寺)節分祭

日時:2025年2月1日(土)・2日(日)9:00~19:00

所在地:京都市上京区下立売通天神道西入行衛町457

詳細:https://www.instagram.com/enmachidaruma/

御霊神社の節分

日時:2025年2月2日(日)19:00~21:00頃まで

所在地:京都市上京区上御霊前通烏丸東入上御霊竪町495

詳細:https://www.instagram.com/goryojinja/

Special Thanks

Editor

be京都 岡元麻有写真 be京都 岡元麻有

Art Gallery be 京都館長。関西学院大学卒業後、広告代理店にて企業の販売促進を手掛ける。京町家で生活しながらbe 京都で文化芸術活動を発信。京都市プロジェクト推進室にしZINE担当。京都市上京区カミングレポーター。

季節を巡る京菓子

季節を巡る京菓子 西陣に学ぶ traditional culture, art, history and technology.

西陣に学ぶ traditional culture, art, history and technology. 西陣を彩る花や植物

西陣を彩る花や植物 西陣の意匠

西陣の意匠 around 西陣 MAP

around 西陣 MAP